水为生命之源,对人类文明与进步发挥了重要作用。随着人类的活动范围的扩大和工农业生产的发展,日益严重的水资源短缺和严重的水环境污染困扰着国计民生,已成为制约社会发展的主要因素。

按照国家地表水环境质量标准,以水质好坏和其适用性,将地表水分为五类。

Ⅰ类水:源头水或者是国家自然保护区的水。

Ⅱ类水:适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍惜水生生物的栖息地、鱼虾类的产卵场、仔禽幼鱼的索饵场等。

Ⅲ类水:适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区;

Ⅳ类水:轻度污染水,只能做工业水源及及人体非直接接触的娱乐用水。

Ⅴ类水:污染水,只能用作农业用水或一般景观用水,人不能直接接触。

劣Ⅴ类:为严重污染的水,丧失一切使用功能,人完全不能接触。

2008年,我国七大水系的水质分布情况,一类到三类的水55%,四类到五类的水24.2%,劣五类的水20.8%。

千岛湖国家一级水源保护区 万绿湖国家一级水源保护区 富营养化的滇池 云南阳崇海造砷污染,水质降为劣五类

水生生物----水环境的“哨兵”

水生生物的生息繁衍都离不开水,水质条件的恶化首当其冲受到影响的是水生生物。

不同生物对环境需求有所差异,通过水体中生物种类和(或)数量的分析,可以对水资源的污染总体状况进行判断,水生动物种类(特别是鱼类)的减少是环境恶化的重要标志,而生物多样性增加则表明环境的改善。

桃花水母有“水中大熊猫”之称,对水环境要求极高,水质不能污染,周边环境的稍微变化就会导致其消失。近年频频出现的“桃花水母”是水环境治理有效的结果。

陆生动物无法替代

斑马鱼 由于水环境污染的日益严重,迫切需要加强对各种化学品、生物制品等对人和环境影响的研究,而生活在水中的鱼类作为其中的一个环节,变得倍受注目。1981年美国遗传学家Streisinger关于斑马鱼人工雌核发育及纯系建立的文章在《Nature》发表,标志着鱼类作为实验动物的研究正式拉开了序幕。鱼类作为实验动物具有种类多、繁殖力强、遗传容易控制、饲育设施要求简单等诸多优点,越来越多地用于急性毒理实验、评价药物及化学品毒性等研究。

水环境污染的活“监测器”——水生实验动物

水生动物终生生活在水中,在毒性试验时操作极为方便,特别是耗时长的环境慢性毒性研究,一直是水环境污染研究的重要材料。

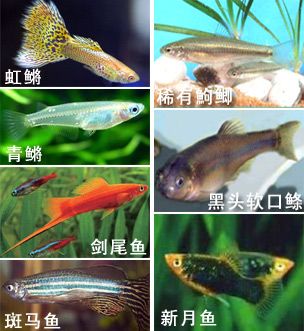

国际标准化组织(ISO)在20世纪80年代就推荐虹鳉、斑马鱼、黑头软口鲦、青鳉等水生实验动物为毒性试验的标准材料。我国《水和废水监测分析方法》(第四版)中,推荐斑马鱼、剑尾鱼和稀有鮈鲫等为受试生物。

转基因实验鱼:采用转基因技术,科学家给青鳉体内转入带卵黄蛋白原启动子的荧光蛋白基因,当环境中存在雌激素效应污染物时,转基因雄鱼体内的荧光蛋白便会表达,方便观察,成为名副其实的活“监测器”。

生物早期预警系统

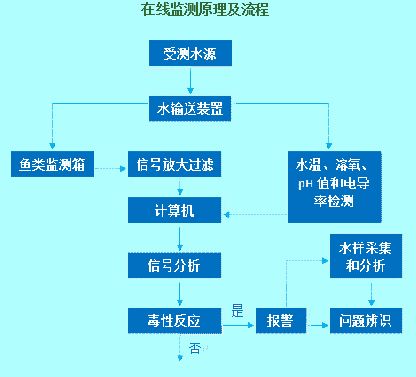

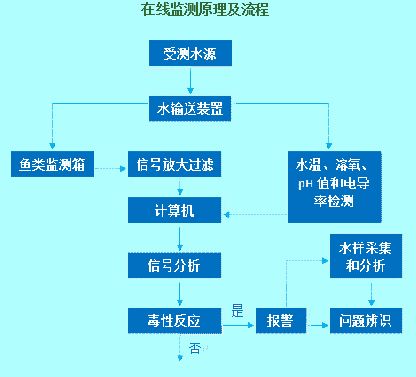

生物早期预警系统是一种利用生物进行在线监测的水质预警系统,其主要原理是建立在水生实验动物对有害污染物的毒理行为反应上。它通过检测水生实验动物的生理或行为的改变,在水质污染、恶化的情况下进行快速地警报,以达到预防突发性水污染事件的目的。从国内外的研究现状来看,生物早期预警系统的发展史比较短,它的研究与应用还不到40年。然而,生物早期预警系统已经成为水质监测技术中的一个重要组成部分,与传统的物理化学监测技术互为补充。

在线监测原理及流程

近年来,由于人们环境保护意识的提高和食品安全意识的增强,以及生物技术科学与其他学科的有机结合和发展,加速了对各具特色、特定用途的标准化生物实验材料在环境科学、人类健康相关领域研究中的迫切需要。随着科技进步和动物福利的改善,用于实验的高等动物将减少,较低等的动物如水生动物将随其实验动物化和标准化发展而逐步增多。由于水生实验动物本身所具有的优点和资源优势,必将被越来越多的人所接受。